习近平总书记指出:“城市发展是一个自然历史过程,有其自身规律。”城市更新,是可持续发展的必由之路。

习近平总书记指出:“城市发展是一个自然历史过程,有其自身规律。”城市更新,是可持续发展的必由之路。

随着城市化进程不断深入,中心城区土地日趋饱和,城市建设面临诸多问题挑战。南京市鼓楼区是南京中心城区、省会功能核心区、高质量发展先进区,同时也是一个老城区。党的十八大以来,尤其是2021年11月南京列入全国首批城市更新试点以来,南京市鼓楼区立足自身独特的资源禀赋和中心城区再中心化的现实需求,立足可持续城市更新的理念,以“城市更新最佳实践区”为目标,推动城建从大规模开发建设向存量提质改造、增量结构调整转型,重塑城市的灵魂和血脉,再造可持续发展生命力,树立了中心城区城市更新实践的新标杆。

老旧改造重赋城市新能

在南京市鼓楼区的惠民路以东、二板桥以西地段,有一座宛若云朵飘浮于天空的白色建筑,近观又恰似一个个琴键,这便是2014年建成的南京白云亭文化艺术中心。

如果不是延用了“白云亭”三个字,连住在周围的老居民也认不出,这座如梦似幻的建筑物曾是90年代闻名南京的最大的“菜篮子”白云亭农贸市场。随着市场规模和辐射范围日益扩大,拥堵的市场环境、闹心的噪声污染,逐渐成为主城西北角的一处“疮疤”。

为给居民一个宜居宜业的环境,白云亭蔬菜批发市场在2009年被关闭,2012年,干货副食品大楼外迁至江宁众彩,在相关部门对“拆与不拆”反复权衡之后,最终,一项决定获得了多数人的赞许——将白云亭改造成一个文化艺术中心,而不是拆除后重建。

改造后的白云亭文化艺术中心“华丽变身”,总建筑面积2.5万平方米,一栋建筑内整合了城市规划展示馆以及区级的图书馆、文化馆、小剧场等多种功能,常设“书香鼓楼”公益大讲堂、白云亭公益剧坊等惠民文化活动,每年举办活动逾500场次,服务人次超过100万。

11月的南京天高气爽,微风送来丹桂的馨甜沁人心脾,白云亭文化艺术中心的鼓楼区图书馆里,宁静到只听见翻动书页的声音,来到由批发市场5层货车卸运坡道改造成的“之”字形坡道阅读区,你就来到了鼓楼的文艺新地标、网友心目中的“最美坡道图书馆”。坡道上,一侧是规整的书架,收录了各类书籍;一侧是阅览区,由书架作出分隔,隔出一个个独立的阅读空间,暗合了“书山有路勤为径”的寓意。

南京市鼓楼区图书馆馆长高俊说,“我们没有改变农贸市场原有的结构,把整个图书馆建在了坡道之上,希望能把原建筑的文脉传承下来。”

170座的小剧场、500座的阅读卡座、24小时的自助阅览室……这个承载着城市文脉的新型文化空间,在城市更新中探寻新时代文化空间的“变”与“不变”,让市民不再束缚于传统的边界感。如今,全国尚有大量的老旧建筑面临改造升级,亟需重新赋能传统建筑生机,让城市文脉延续。白云亭文化艺术中心无疑辟出了一条可持续发展的新路。

在鼓楼区,越来越多的城市更新项目遵循可持续的城市更新模式,将老建筑“变废为宝”。白云亭的“前世今生”,正是鼓楼滨江片区蜕变的一个缩影。

滨江风貌留住历史“根魂”

2006年,世茂滨江新城项目的开发,标志着南京市滨江片区整体更新的开始。2010年后,滨江片区中山北路以北板块开始大规模推进旧城改造,片区进入整体更新阶段。如今,滨江片区整体路网实现环通,滨江绿带得以串联。

鼓楼滨江整体更新的定位,由“低端物流”向“高端商务”功能过渡,由“交通枢纽”向“文旅融合”转变,在保护工业遗存的基础上,留住了城市文化的根和魂。规划用地面积5.6平方公里、总投资超800亿元的滨江商务区长江岸线,南起中山码头,北至长江大桥,全长约3公里,中山码头、火车主题园……步步皆历史,处处是风景。2017年下关火车主题园建成对外开放,今年5月下关西火车主题公园开街,迅速成为南京人最爱的网红江景打卡地之一。走进充满滨江风韵的火车主题园,江边路伫立着的极具特色的蒸汽火车头,三节绿皮车厢停在那里,让人浮想联翩。随着南京拥江发展战略的进一步实施,昔日被称为南京“下只角”的鼓楼滨江片区以自然风光与时尚商业新旧相融,完美演绎了一出市民安居乐业的“新鼓楼”蝶变。

承载着南京开埠厚重文化记忆的“老下关”,给市民带来了沉浸式的江岸休闲生活体验。依托航海物流服务业、高端商务商贸业和文化旅游服务业“一体两翼”齐头并进,未来这里将建设总部楼宇及大型商业综合体。鼓楼滨江商业版图正在崭露头角,更新成为南京长江时代的重要城市名片、鼓楼现代产业的全新发展高地和市民安居生活的品质生态家园。

在今年5月的“可持续城市更新论坛—南京•鼓楼”大会上,鼓楼区对于未来统筹建设老城片区、滨江片区、铁北片区就有了更为详尽的规划设计。老城片区聚焦复合功能、存量利用、增强体验,打造有机更新模式;滨江片区聚焦全面改造更新、历史资源保护、长江岸线利用,打造有机更新模式;幕府创新区聚焦产城融合发展、整体策划推进、引入多方资本参与,打造全域更新模式。三大片区用三种特色互补的城市更新模式,为城区空间高品质提升、经济产业高质量发展、民生保障高标准供给叠加鲜明层次,更新改造成效初显。

宜居街区展现幸福生活空间

高耸的现代化摩天大楼和充满市井烟火味的老街何以叠映出奇幻的视觉震撼?网红打卡地西桥给出了答案。

西桥西起江苏路,东至云南路,是远眺“南京第一高楼”紫峰大厦的极佳地理位置。“我看‘小红书’上好多人来这里打卡,趁着周末,我和朋友也一起来看看。”在西桥街上,“95后”李女士和朋友正拿着照相机拍照留念。这条小巷极度出彩的拍摄效果,让周末前来打卡的年轻人和专业摄影师络绎不绝。

作为一条老街,西桥原先建筑外立面陈旧简陋,楼宇间杆线林立,多处设备设施存在安全隐患。近年来,鼓楼区对西桥片区实施环境综合整治工程,优化线路配电系统,提升街景绿化环境,整理沿街建筑外立面,老街基础配套设施逐步完善。

在这里,城市更新基于现状,对原本杂乱的老旧空间进行新的诠释。小规模、渐进式、可持续的“微更新”改造,让生活在老城的人民,真切感受着身边和谐共生的可喜变化。

相比让人觉得焕然一新,城市更新更为重要的目的是解决民计民生问题,让原本的居民能够在这个空间待得舒适,激发社区的活力和温度,持续性地促使更多的社会资源共同参与进来,延续改造与更新。

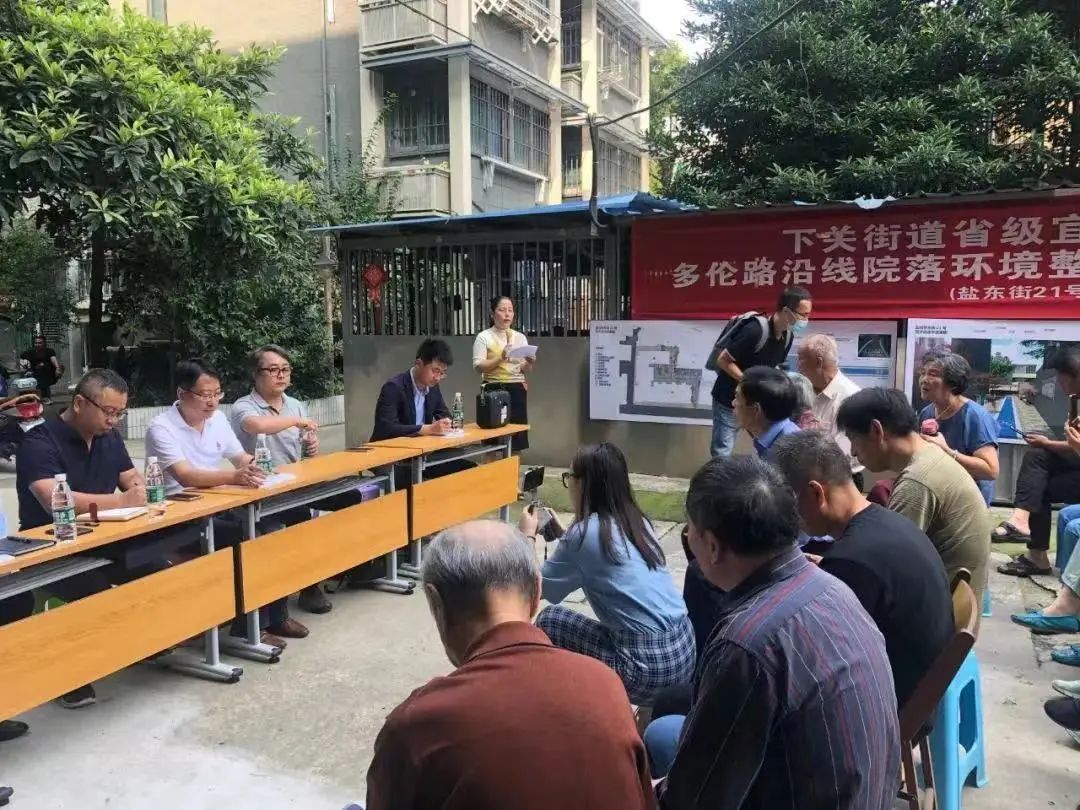

2019年3月,鼓楼区阅江楼街区入选全省首批5个宜居示范街区试点。以“社区、街区、景区”融合的追求和理念,阅江楼街区采用了公众参与社区营造方法,设计前综合收集居民意见,并进行偏好分析,同时与东南大学、长航油运公司等10余家单位缔结共建联盟,并成立“阅江楼宜居街区创建工作坊”,吸引更多专家学者为街区建设献计献策。

2020年,《阅江楼宜居街区规划》获得了国际城市规划界最高奖项——国际城市与区域规划师学会(ISOCARP)2020年度“规划卓越大奖”。阅江楼宜居街区规划项目跳出了传统的小区改造模式,探索打破小区原有的“墙”界,阅江楼街区还委托专业公司集中管养,实现片区停车、管网疏通、绿化养护、公共服务、小区物业一体化管理,并组织策划“阅享家”品牌系列社区文化活动,增强街区凝聚力和居民归属感。

穿梭在鼓楼区颐和路,干净整齐的街道、高耸的行道木,青瓦黄墙灰门头,处处都留下了历史痕迹。颐和路是南京保护规模最大的历史文化街区,共分为13个片区。颐和路十一片区经过3年多的更新、保护和改造修缮工作,于2021年12月正式开放,昔日封闭的街区如今已成为集审美、轻社交为一体的文化艺术空间。

今年9月,南京市颐和路历史文化街区保护更新二期入选了江苏省首批城市更新试点项目名单。颐和路街区二期更新改造主要为片区内历史建筑保护修缮、环境整治及完善公共配套设施建设,以高质量修缮设计、高端化业态定位、智慧化街区建设为特色亮点,以艺术文化、创意产业为主题,打造南京“颐和范”文化创意打卡地。

“老城区越来越美,生活越来越方便。”这是许多鼓楼居民的共同看法。近年来,鼓楼区稳步推进试点工作,街区面貌焕然一新,探索出一条从关注“围墙内”到兼顾“围墙外”、从关注硬件改善到软硬并举、从自上而下物质空间整治到多元主体全过程参与治理的建设之路,为美丽宜居城市更新改造提供了典范样板。

城市“硅巷”承载产业创新活力

从一纸规划绘蓝图,到多点开花抓实干;从改造街巷再现市井风貌打造有温度的社区,到让老厂房变身“城市硅巷”,鼓楼区通过对老城区的存量空间加以改造,打造集工作、生活、休闲功能于一体的复合空间,嵌入式地在大街小巷容纳创新创业者,赋予老城区不竭的创业创新活力。

红五月硅巷改造采用“最小化改造”原则,在尊重原有规划和建筑现状的基础上,针对配套设施不足、建筑外观陈旧、园区环境不佳的缺点,进行针对性的改造,如今这里已成为一座位于老城区核心的工业明珠。红五月硅巷的负责人卢德智认为,园区生命力在于有明确的发展定位,在钢筋混凝土打造的园区里,最具有鲜活生命力的一定是入驻园区的企业,完备的城市配套、便利的生活环境,更便于人才集聚,更容易集聚新产业、新业态。目前,正式入驻红五月办公的企业有39家,其中科技型企业占了32家,产业聚集度超过82%,未来这里还将打造咖啡馆、艺术馆等,为园区增添新鲜“血液”。

金运LIVE·金智里园区更新项目是南京市第二批城市更新试点项目之一。主要由20栋体量不一、6层以下的上世纪七八十年代建筑组成。未来,这里依托周边丰富的医疗卫生资源,通过对现有建筑、环境进行改造提升,对功能进行优化重塑,将蝶变为具备“科研办公+特色商业+健康服务+文化传播”复合功能的数智健康创新园区,重新回归大众视野。

9月21日,《南京市城市更新办法(试行)》向社会公开征集意见。可以预见,接续实施城市更新将是鼓楼区空间挖潜、中心再造、能级提升的必然选择和实现“四个全域”的重要手段。“十四五”期间,鼓楼区将以“可持续”为出发点和落脚点,进一步探索要素可持续、动能可持续、路径可持续“三位一体”的城市更新鼓楼方案,全面构建以“两特六老”为重点的城市更新体系,打造以“幸福”“品质”“高效”“持续”为特色的鼓楼城市更新模式。

(来源:鼓楼微讯)

发表评论 取消回复