当前工程建设领域新技术推广应用面临“四大不足

撬动新技术推广应用的市场力量不足

首先,新技术标准体系尚未成型。与国外法律法规、强制性标准、管理体系、评价认证四位一体的完善的保障体系相比,我国新技术相关的法律法规与技术标准体系尚未健全,导致很多新技术无法全面推广。对比国外,新加坡以法规的方法对所有新建项目实行“建筑物易建性评分”规范,在组屋建设中强制采用预制部件、推动Df MA(Design for Manufacturing and Assembly,指在产品设计阶段充分考虑产品制造和装配的要求)方法,实现了2020年Df MA采用率40%的目标;德国采用了建筑能耗证书系统,实行建筑能耗定量化,新建住宅项目均须出具采暖所需能耗量和住宅能耗核心值,只有满足相应的标准,才可以通过验收;日本实行的日本工业标准(JIS)是日本国家级标准中最重要、最权威的认证标准,为新技术在市场上的推广与应用提供权威的支撑与保障。

其次,创造新技术市场需求的动作不足。与发达国家相比,我国对新技术研发的支持力度较大,但在推广应用的市场建设中力度不够,市场需求供给相关政策缺失问题显著。各级政府发布的新技术推广应用政策没有建立起从技术研发、市场环境建设到需求供给的完整闭环,亟待建立“扶上马,送一程”的政策体系。新技术研发和转化初期,政府也未能提供相应的市场需求方面的支持,造成市场化动力不足。忽视了针对应用端以及公众的新技术宣传工作,后续推广乏力。

中国香港科学园向科技企业提供先进的实验室及共享设施,减低其在产品设计及开发方面的投资,令新产品以较低成本迅速打入市场。此外,香港设立建造业创新及科技基金,2018—2021年批准1 800多份,资助总额4.3亿港币,极大地推动建筑业采用创新建筑方法及科技。新加坡政府强制规定PBU(预制卫生间)和PPVC(模块化建筑)比例,并有选择地在出让土地时即增加使用PPVC技术的条件,从而使市场上PPVC建设项目迅速增多;澳大利亚政府非常重视经济手段在绿色建筑技术发展中的作用,通过实施经济补贴、税收减免、经济刺激、低息贷款等多种经济措施,引导市场主体参与到建筑技术发展中来。

市场缺少科学的新技术准入制度和相关资讯与平台

我国建筑市场上各类新技术、新产品、新材料层出不穷但成果质量良莠不齐,没有权威的可量化的判断依据,更会使得各方在政策指导不明的情况下无法有效展开新技术的推广应用。调查显示,在新技术选用评判方面,技术人员调研选取和企业自荐后专家评审占71%,自有评价体系占29%。可见对新技术的遴选识别压力大都落在了建设方、设计方等应用端,导致评估结果的权威性、准确性受到一定的影响。访谈中了解到,无论是前者的专家评审还是后者企业内部审批均耗时耗力,影响项目进度,导致采用新技术积极性不高。

新技术成果各项体系尚未健全

新技术成果本身的技术成熟度以及质量保障体系还不完整,缺乏全寿命期概念,对产品品质以及后期安装、维护、拆改等工作方案并不完善,实施的专业界面也并不清晰,供应及后续技术改进和应用技术服务能力难以持续跟进,产业培育不配套。即使是应用端本身想要通过采纳新技术来达到提高产品质量与品质的目的,但是技术本身不够成熟完善,为后续持续应用带来阻碍以及未知的成本投入,会在一定程度上阻碍新技术的选用。

日本建筑工业化的发展以全面质量管理系统(TQM)、生产管理模式(JIT)、质量管理能力资格认证考试制度为技术支持;美国国会颁布了《装配式住宅改进法案》,对安装企业及其主管部门在装配式住宅使用过程中的多项责任进行了界定,明确了各自的相关法律依据。

应用端缺乏新技术认知的主动性

从主观上来看,应用主体在面对新技术时都存在老旧惯性思维,存在抵触心理,夸大困难、忽视收益,不愿意变革。未认识到新技术对提升建设工程质量、节约工期的重要作用。从客观上来看,新技术科研、推广机构与应用端有效的沟通渠道未建立,应用主体缺少相关的技术指导培训,无法与时俱进了解到当下国际上最先进技术,这一方面会影响到在新技术应用上的积极性,更会使得应用端由于缺少这些技术知识的培训而放弃应用意图,最终减慢新技术的推广速度。在社会层面,多数公众没有强烈的科技意识,不了解新技术对于使用者自身生活会带来怎样身心健康的体验,限制了使用者对新技术的态度。

新加坡政府对采用新技术、新工艺的案例给予经济补贴和奖励,如铝模板的使用、BIM系统的使用等均能申请并获得每项高达10万元新币的奖励;德国重视向业主、投资者、银行及房屋使用者等进行科技宣传,旨在提高全社会的新技术应用意识。

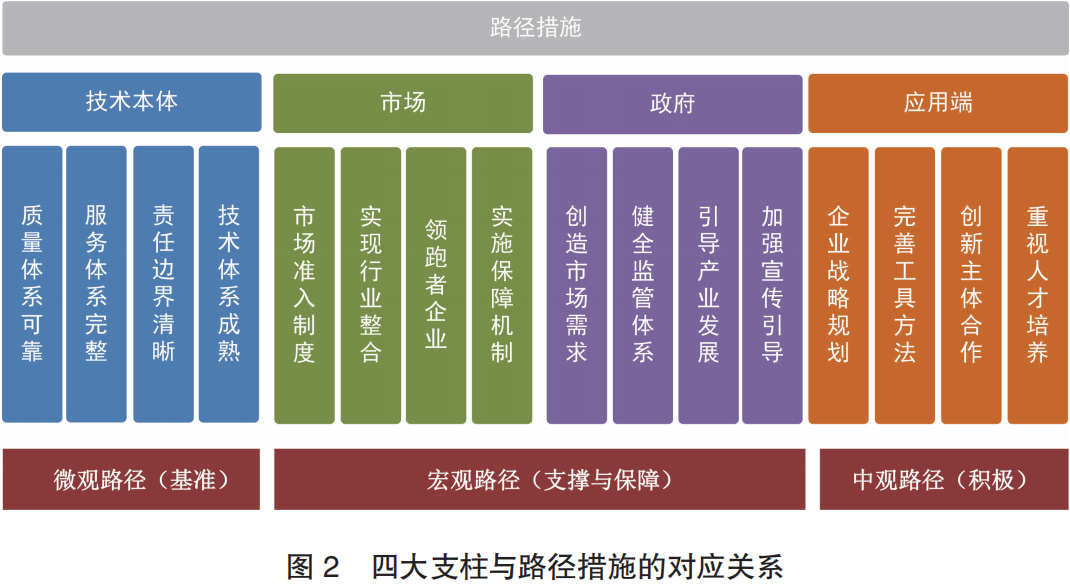

理想化的新技术推广应用体系,使各方都能发挥作用,形成巨大的合力,推动形成良好的科技创新生态环境。可见,为实现建筑业转型升级,突破产业发展的关键困境,应在政府的保障服务下,极力推动优质新技术成果市场化,提升应用端的意识与理念。建议围绕政府服务保障、市场开放监管、优良“四新”供给、应用端积极理性等四个方面设立发展目标,在新时期新技术的推广应用体系中,这四者缺一不可。现提出四大支柱不同的实施路径,根据实施的程度分为宏观路径、中观路径和微观路径。

完善政策标准引领机制

任何新兴产业的初期发展都需要宽松的政策环境,对于新技术的推广应用,主管部门同样应承担导向激励的作用,要从政策层面识别出新技术为建筑业带来的优势。有义务引导社会大众不断加强对新技术的认知。同时,政府也要发挥“后盾”的作用,通过积极的财政手段,鼓励建设方积极投入到新技术建筑的开发建设中去。

一是制定新技术研发、市场环境建设和需求供给相关政策,如创建新技术认证与标识制度,设立新技术专业机构,实施新技术推广水平考核,优化政府招投标机制等;二是采用多媒体展示、工程示范、竞赛、专业人才培训等加强宣传引导;三是出台激励政策引导产业发展,通过政府工程强制采用、提供消费端补贴、创建专业奖项等创造市场需求。

一是以成熟的技术供给为基础,配套与现有建造系统相契合且责任边界清晰的安全质量管理体系、售后服务体系;编制《工程建设领域新技术成熟度判定标准》,对技术/产品本身的可靠性、互换性、工业化标准化程度以及对使用者在环保、节能方面等要求的满足度等进行评价,作为工程建设领域适用技术成熟度的判定工具;二是建立完善相应监管机制,实现对安全质量、售后服务、建造安装的统筹管理,增强应用端信心,促进新技术推广应用。

发表评论 取消回复